クラシックロックドリルの世界

第5回 ASD40 中型ストーパー(上向きせん孔用さく岩機 BC21)

1920年代

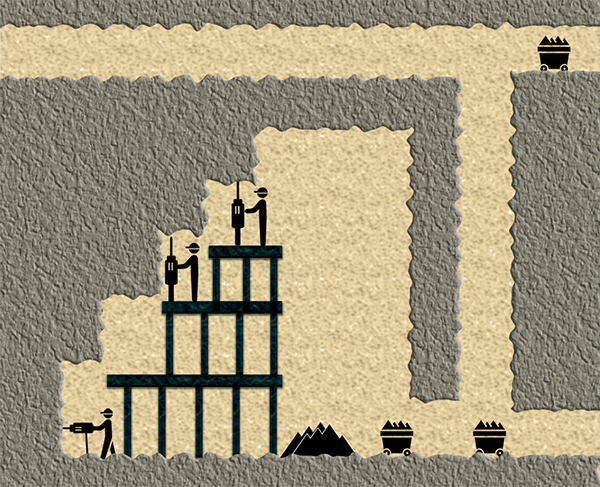

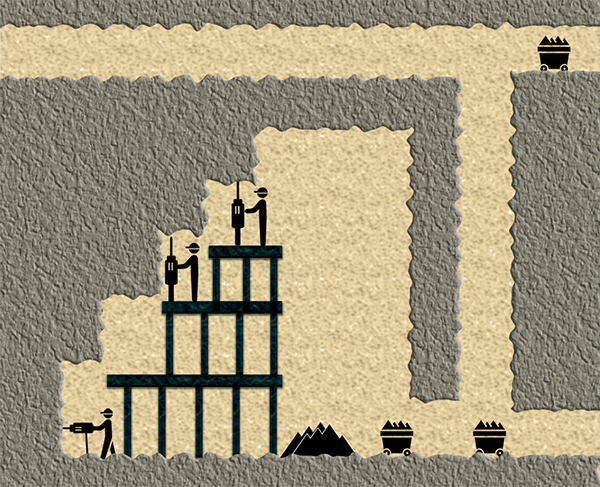

金属鉱山の坑内堀では効率的に採鉱するため、下から上に向かって採掘する方法が取られました。天井面が階段状になることからこれを階段堀り(STOPE:ストープ)と言います。

ストーパー(STOPER)とは階段堀りのために上向きに押し付ける機能が付いたさく岩機のことを言い、金属鉱山で多用されました。

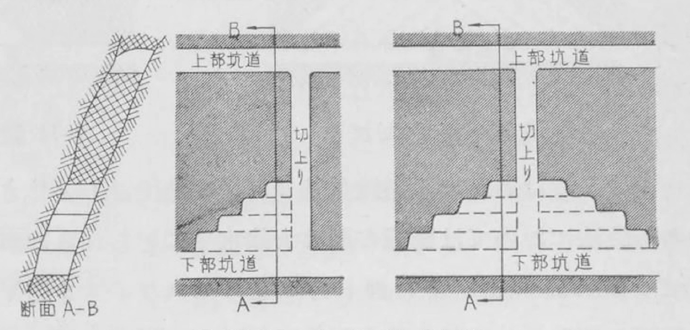

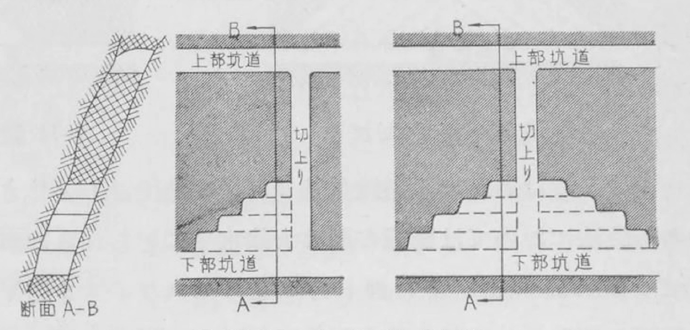

上向き階段堀(Over Hand Stoping)

上向き階段堀(Over Hand Stoping)

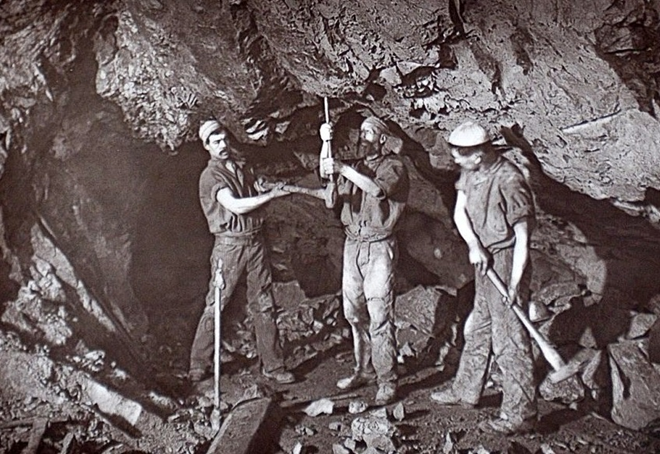

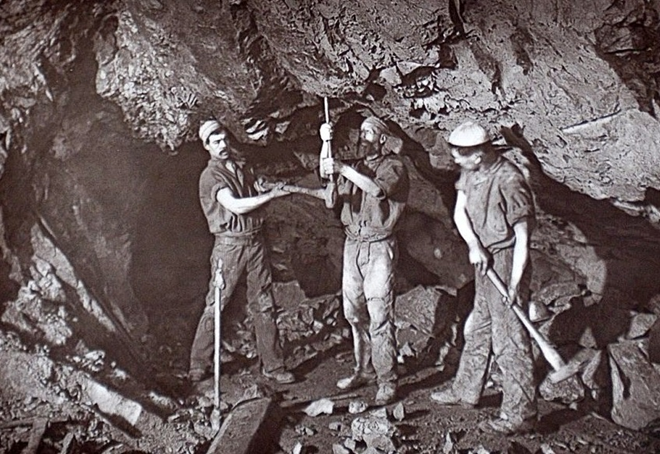

上向き階段掘法の実際(英国)

上向き階段掘法の実際(英国)

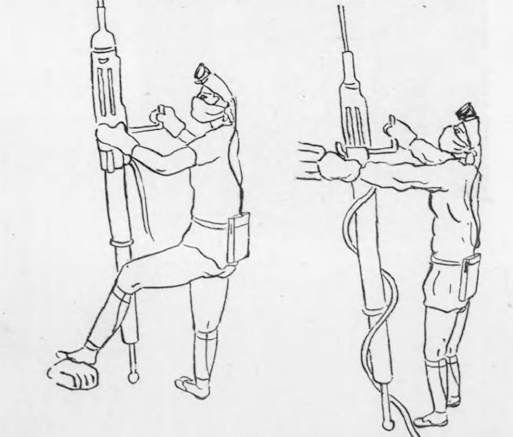

上向き階段掘法1)

上向き階段掘法1)

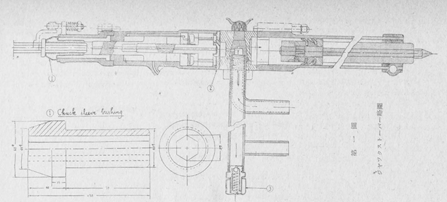

フィードシリンダ縮み状態

フィードシリンダ縮み状態

フィードシリンダ伸び状態

フィードシリンダ伸び状態

手掘りによる上向きせん孔(1800年代後半)2)

手掘りによる上向きせん孔(1800年代後半)2)

足尾でも採用された米国サリバン社製D21ストーパーのセット状態(1900年頃)3)

足尾でも採用された米国サリバン社製D21ストーパーのセット状態(1900年頃)3)

発破時には足場棚(板)を取り払い、鉱石を下に落とします。

ストーパー作業4)

ストーパー作業4)

ストーパーの発明は、1890年(明治23年)米国のShawが上向きの推力をさく岩機に与えるため、圧縮空気の力で伸び縮みするフィードシリンダーを初めてさく岩機後部に取り付けたことによります。

Shawのストーパーは1905年(明治38年)に足尾銅山に初めて輸入され、本格的な上向き採掘(STOPING)が実施されました。その後足尾では明治43年に本山抗でリットルヴォンダストーパ、通洞抗でライナー式4番型ストーパが導入され、大正中期までにサリバンD21、インガーソルランドBC5、BC11、BC21など各種のストーパが購入されています。

今回ご紹介するASD40ストーパーはインガーソルランド社のBC21ストーパーを参考に開発されました。そのため初期インガーソルランドさく岩機の特徴であるバタフライバルブが採用されています。

1913年(大正2年)には足尾銅山でBC21を28台保有の記録があります。

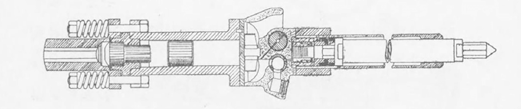

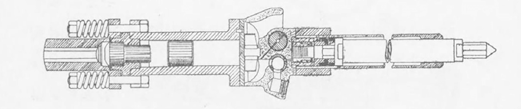

ASD40組立図(左側からロッド挿入口、タペット、ピストン。右側にフィードシリンダ)5)

ASD40組立図(左側からロッド挿入口、タペット、ピストン。右側にフィードシリンダ)5)

バタフライバルブ詳細:バルブ底部に古河製を示す山一の打刻があります。

バタフライバルブ詳細:バルブ底部に古河製を示す山一の打刻があります。

BC21 バタフライバルブ

BC21 バタフライバルブ

| |

ASD40(BC21)

(タペット、スロットルバルブハンドル 欠落) |

| 重量 |

33kg |

| シリンダ内径 |

50.8㎜(2インチ) |

| ピストンストローク |

101.6㎜(4インチ) |

| バルブ形式 |

反動バルブ

REACTION VALVE |

| バルブ形状 |

蝶型 |

| 打撃数 |

1600回/分 |

| 全長 |

約1400㎜(フィードシリンダー縮み時)

約1960㎜(フィードシリンダー伸び時) |

| フィードシリンダ径 |

φ50㎜(2インチ) |

| 推力 |

約100kgf(空気圧力5kgf/㎠) |

ASD40(BC21)など初期のストーパーは技術的に未成熟な部分があり、簡単に扱えるさく岩機ではありませんでした。

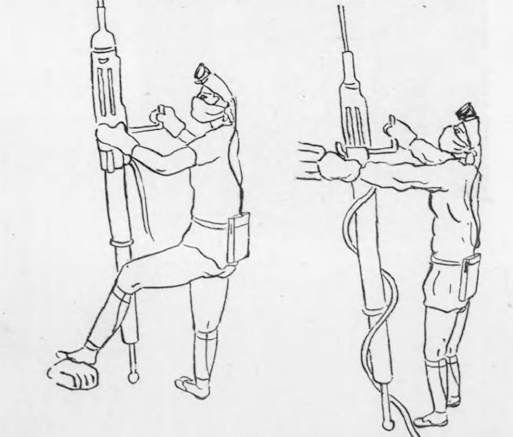

ストーパーのせん孔では、先ず圧縮空気の力でフィードシリンダを伸ばしてタガネを天井の岩盤に押し付けた後にさく岩機を動作させます。

一般のさく岩機は打撃と同時にロッド(タガネ)が自動回転を開始しますが、初期のストーパーはフィードシリンダの推力(押し付け力)の調整機能がないため、押し付け力が強すぎて自動回転を始めたロッドが滑って倒れたり、回転反力でストーパーが振り回される危険性がありました。

そのため初期のストーパーにはロッド(タガネ)の自動回転機構が付いていおらず、作業者は本体から飛び出しているサポーティングハンドルを握って左右に回転させてせん孔していました。

また当時使用されていた鍔無しロッドに対応するため、タペットという部品を使用しましたので全長が伸びて重量も増加しました。上向きせん孔という事から繰粉の排出は自然落下に任せてブロー機構が省略されたストーパーもありました。

安全対策の不備もあり、初期のストーパー作業では事故がよく起こったため、米国ではストーパーに「後家作り」(Widow Maker)という有り難くない綽名が付けられました。

BC21は大正末(1925年)頃から性能が向上したインガーソルランド社ストーパーCC-11(重量37kg)に切り代わっていきましたが、CC-11もロッドの自動回転などは付いていませんでした。

そのため三菱尾去沢鉱山(現 三菱マテリアル)ではインガーソルランド社シンカードリルS49のシリンダ、フロントヘッド部とCC-11ストーパーのフィードシリンダー部を合体させた自動回転機構付き特殊ストーパーを自分たちで製作したりもしました。

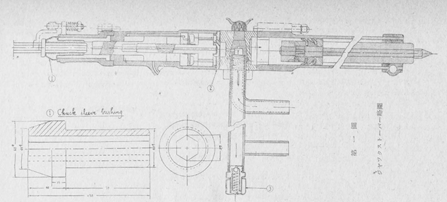

S49とCC-11を組み合わせた特殊ストーパー6)

S49とCC-11を組み合わせた特殊ストーパー6)

この特殊ストーパーは改造費として約2100円かかっています(昭和25年の大卒初任給3000円)が、自動回転機構のおかげでせん孔作業の効率化が図れたとのことです。

足尾銅山では昭和10年(1935年)頃にはさく岩機の約半分がストーパーとなりましたが、重量が35kgを超える大型ストーパは日本人に取扱いが大変なため小型軽量なストーパーが要望されました。

要望に応える形で足尾オリジナルのストーパーASD41/ASD43が開発されます。

初期型ストーパーでの上向きせん孔の様子

作業者がサポーティングハンドルを持ってさく岩機を左右に回転させていることが分かります。

撮影:足尾銅山(昭和初期)

参考文献:

1) 最新鉱山保安技術テキスト第2巻(上), 伊木正二, 白亜書房, 1962

2) ASDニュース 第53号, 古河鉱業/機械事業部/高崎工場, 大正時代

3) ROCK DRILL, P72, EUSTACE M.WESTON, 1910

4) 労働科学研究所報告 第4部 5冊 炭礦作業圖説, 労働科学研究所, 1942

5) 採鉱学 第4巻 (鉱山用器具及機械) 改版 永積純次郎, 丸善, 1938

6) 日本鉱業協会誌 尾去澤鉱業所に於けるS-49改造型ジャックストーパーに就いて, 千葉正次, 1951年02月

次回はASD12,ASD41,ASD43を予定しています。